水耕栽培は、土を使わずに清潔な環境で栽培できるというメリットは、多くの方にとって大きな魅力でしょう。

しかし、水耕栽培だからといって、全く虫の心配がないわけではありません。

実は、水耕栽培でも様々な害虫が発生し、大切な植物を弱らせてしまうことがあるのです。

せっかく育てていたのに、いつの間にか虫だらけになってしまった…

そんな経験をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

この記事では、

について詳しく解説していきます。

この記事を読めば、大切な植物を害虫から守り、水耕栽培をより一層楽しめるようになるはずです。

水耕栽培で発生しやすい代表的な害虫

水耕栽培は土を使わないため、土壌由来の害虫は発生しにくいですが、それでも油断は禁物です。

特に、風通しが悪かったり、湿度が高かったりする環境では、さまざまな害虫が発生しやすくなります。

ここでは、水耕栽培でよく見られる代表的な害虫とその被害について詳しく解説していきます。

- アブラムシ

- ハダニ

- コナジラミ

- その他

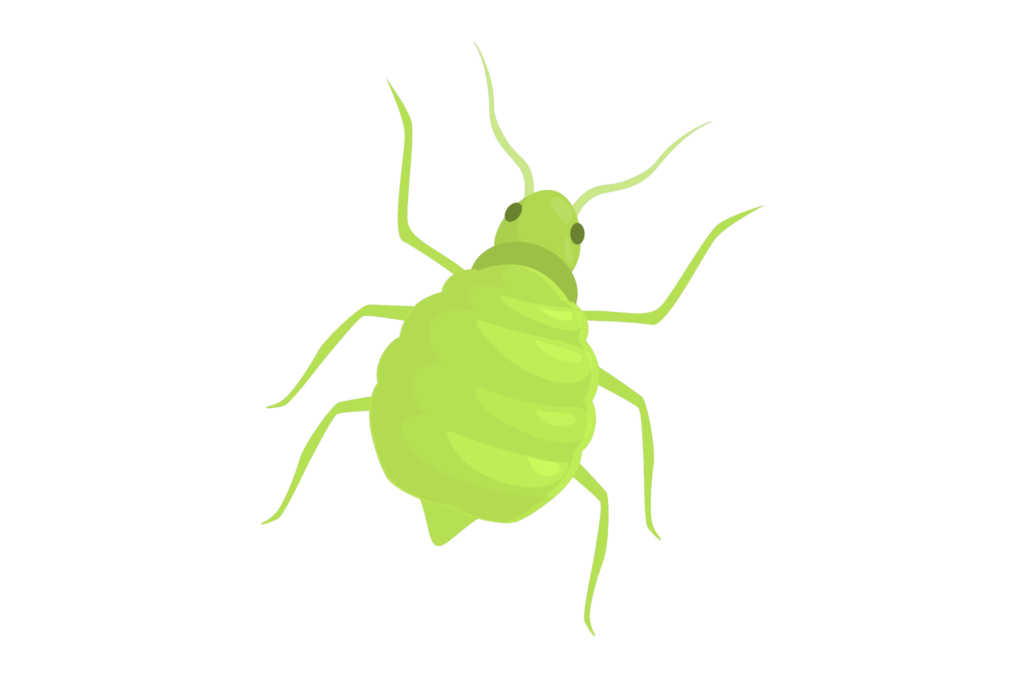

アブラムシ

アブラムシの写真はこちら

※虫が苦手な方は閲覧注意

特徴:

体長2〜4mm程度の小さな虫で、緑色、黒色、黄色など様々な色をしています。

新芽や葉の裏に群生していることが多く、動きは比較的鈍いです。

被害:

口吻(こうふん)と呼ばれる口で植物の汁を吸い、生育を阻害します。

排泄物(甘露)はベタベタしており、すす病などの病気を引き起こす原因にもなります。

ハダニ

ハダニの写真はこちら

※虫が苦手な方は閲覧注意

特徴:

体長0.5mm程度の非常に小さなダニで、肉眼では見えにくいことが多いです。

葉の裏に寄生し、葉に白い斑点のような模様が現れるのが特徴です。

被害:

葉の汁を吸うため、葉が白っぽく変色したり、乾燥して枯れたりします。

繁殖力が非常に強く、放置するとあっという間に被害が拡大します。

高温乾燥した環境で発生しやすいです。

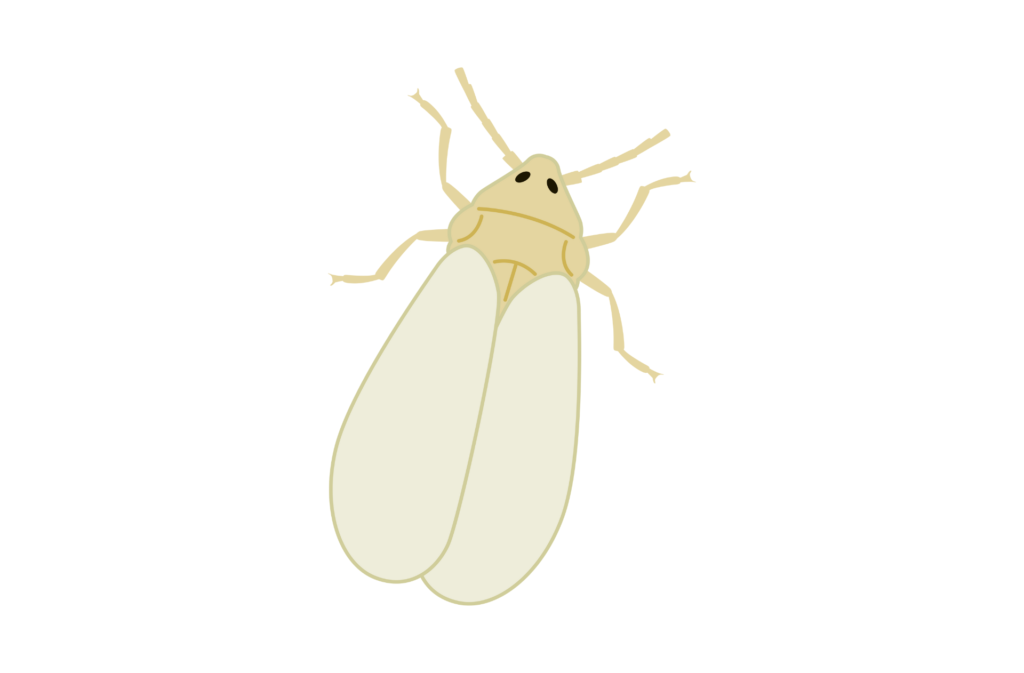

コナジラミ

コナジラミの写真はこちら

※虫が苦手な方は閲覧注意

特徴:

体長1〜2mm程度の白い小さな蛾のような虫です。

葉の裏に寄生し、成虫は飛び回ります。

幼虫は半透明で平べったい形をしています。

被害:

成虫、幼虫ともに植物の汁を吸い、生育を阻害します。

排泄物がすす病の原因になることもあります。

その他

上記の害虫以外にも、以下のような害虫が発生する可能性があります。

アザミウマ:体長1〜2mm程度の細長い虫で、葉や花を食害します。

アザミウマの写真はこちら

※虫が苦手な方は閲覧注意

ヨトウムシ:夜行性の蛾の幼虫で、葉や茎を食害します。

ヨウトムシの写真はこちら

※虫が苦手な方は閲覧注意

コバエ:培養液の腐敗や湿った環境で発生しやすいです。直接植物に害を与えることは少ないですが、不快害虫となります。

コバエの写真はこちら

※虫が苦手な方は閲覧注意

今すぐできる害虫対策

大切な植物を害虫から守るためには、日頃の予防と、発生時の迅速な対応が重要です。

ここでは、今すぐできる効果的な害虫対策について、予防策と駆除方法に分けてご紹介します。

①予防策:害虫を寄せ付けない環境づくり

害虫の発生を未然に防ぐためには、以下の点に注意して環境を整えることが大切です。

風通しを良くする

風通しが悪いと湿度が高くなり、害虫が発生しやすくなります。

窓を開けて換気をしたり、サーキュレーターや扇風機を使って風の流れを作ったりしましょう。

特に梅雨時期や夏場は注意が必要です。

清潔な環境を保つ

枯れた葉や古くなった根、藻などが発生源となることがあります。

定期的に清掃を行い、清潔な状態を保ちましょう。

水耕栽培容器や培地も定期的に洗浄することをおすすめします。

植物の観察を怠らない

害虫の早期発見は、被害を最小限に抑えるために非常に重要です。

毎日植物の状態を観察し、葉の裏や茎、根などに異常がないか確認しましょう。

特に新芽や柔らかい葉は害虫の標的になりやすいので、注意深く観察してください。

防虫ネットの活用

ベランダや屋外で水耕栽培を行っている場合は、防虫ネットを設置することで、物理的に害虫の侵入を防ぐことができます。

目の細かいネットを選ぶと効果的です。

適切な肥料管理

肥料の与えすぎは、植物を軟弱にし、害虫の被害を受けやすくすることがあります。

適切な量とタイミングで肥料を与えるように心がけましょう。

②駆除方法:見つけたらすぐに対処

もし害虫を発見してしまった場合は、以下の方法で駆除を行いましょう。

物理的駆除

手で取り除く: 比較的小さな害虫(アブラムシなど)であれば、見つけ次第手で取り除くのが最も手軽な方法です。

粘着テープの利用: 黄色い粘着テープは、アブラムシやコナジラミなどの害虫を効果的に捕獲します。植物の近くに設置しておきましょう。

水で洗い流す: 葉の裏などに付着した害虫を、シャワーなどで優しく洗い流します。ただし、植物を傷つけないように水圧には注意が必要です。

自然農薬の利用

ニームオイル: 害虫の忌避効果や成長阻害効果があります。水で希釈して葉面散布します。

木酢液: 忌避効果があります。こちらも水で希釈して使用します。

牛乳スプレー: アブラムシなどに効果があると言われています。牛乳を水で薄めてスプレーします。

重曹スプレー: ハダニなどに効果があると言われています。重曹を水に溶かしてスプレーします。

化学農薬の利用(最終手段)

上記の対策で効果がない場合は、最終手段として化学農薬の使用を検討します。

ただし、使用する際は、対象の害虫と植物に合った農薬を選び、使用方法や注意事項をよく読んでから使用してください。

水耕栽培で使用可能な農薬かどうかを確認することも重要です。

害虫発生後の注意点

害虫を駆除した後も、油断は禁物です。

適切な対応を怠ると、害虫が再発生したり、植物が弱ってしまったりする可能性があります。

ここでは、害虫発生後に注意すべき重要なポイントを解説します。

- 被害を受けた植物の隔離

- 環境の見直しと改善

- 継続的な観察と早期発見

- 弱った植物のケア

- 必要に応じて薬剤の再散布

注意点①:被害を受けた植物の隔離

害虫が発生した植物は、他の健康な植物から隔離することが重要です。

これにより、害虫の感染拡大を防ぎ、他の植物への被害を最小限に抑えることができます。

隔離する際は、風通しの良い場所に置き、状態を観察しやすいようにしましょう。

注意点②:環境の見直しと改善

害虫が発生した原因を特定し、環境を見直すことが再発防止に繋がります。

風通し: 風通しが悪い場合は、換気を徹底したり、サーキュレーターや扇風機を利用したりして、風の流れを作りましょう。

湿度: 高温多湿な環境は害虫の発生を助長します。湿度計などを活用して湿度を管理し、適切な湿度を保つように心がけましょう。

清潔さ: 容器や培地、周辺環境の清掃を徹底し、害虫の発生源となるものを除去しましょう。

日当たり: 植物の種類によっては、適切な日当たりが必要です。日照不足も植物の抵抗力を弱め、害虫の被害を受けやすくする原因となります。

注意点③:継続的な観察と早期発見

駆除後も、定期的に植物の状態を観察し、害虫が再発生していないか確認することが重要です。

特に、葉の裏や新芽、茎などを注意深く観察しましょう。

早期に発見できれば、被害を最小限に食い止めることができます。

注意点が④:弱った植物のケア

害虫の被害を受けた植物は、弱っている可能性があります。

以下の点に注意してケアを行い、回復を促しましょう。

適切な養分補給: 植物の状態に合わせて、適切な濃度の肥料を与えましょう。ただし、弱っている植物に過剰な肥料を与えると、逆に負担をかけてしまうことがあるため、注意が必要です。

十分な休息: 害虫駆除後は、植物を安静な状態に保ち、回復のための時間を与えましょう。

葉水: ハダニなどの被害を受けた場合は、葉水を与えることで乾燥を防ぎ、植物の回復を助けることができます。

注意点⑤:必要に応じて薬剤の再散布

自然農薬や物理的駆除で効果が不十分な場合、または害虫が大量に発生している場合は、必要に応じて化学農薬の再散布を検討します。

ただし、使用方法や注意事項をよく読んでから使用し、水耕栽培で使用可能な農薬かどうかを確認することを忘れないようにしましょう。

まとめ

この記事では、水耕栽培で発生しやすい代表的な害虫とその対策について詳しく解説してきました。

水耕栽培は土を使わないため、土壌由来の害虫は発生しにくいものの、アブラムシ、ハダニ、コナジラミなどの害虫には注意が必要です。

特に重要なポイントは以下のとおりです。

早期発見・早期対策が重要:

害虫の被害を最小限に抑えるためには、日頃の観察を欠かさず、早期に発見し、迅速に対処することが何よりも大切です。

予防策を徹底する:

風通しを良くする、清潔な環境を保つなど、予防策をしっかりと行うことで、害虫の発生を大幅に抑えることができます。

適切な駆除方法を選択する:

害虫の種類や発生状況に合わせて、物理的駆除、自然農薬の利用、化学農薬の利用など、適切な駆除方法を選択しましょう。

駆除後のケアも忘れずに:

駆除後も油断せず、植物の状態を観察し、環境を見直すことで、再発を防ぎましょう。

水耕栽培は、手軽に野菜やハーブを育てられる魅力的な方法です。

適切な対策を行うことで、害虫の心配をせずに、植物の成長を楽しむことができます。

もし害虫が発生してしまっても、この記事でご紹介した対策を参考に、落ち着いて対処してください。

この記事が、皆様の水耕栽培ライフのお役に立てれば幸いです。

コメント