水耕栽培に興味があるけど、種から育てるのは難しそう…

そう思っているあなたも、この記事を読めばきっと大丈夫!

水耕栽培の種まきは、ちょっとしたコツと基礎知識さえあれば、誰でも簡単にできます。

この記事では、種の選び方から容器や培地の準備、種まきの手順、発芽後のケアまで、水耕栽培の種まきに必要な情報をわかりやすく解説します。

ぜひ、この記事を読んで、種まきにチャレンジしてみてください。

水耕栽培の種まきに必要なもの

水耕栽培の種まきに必要なものは、大きく分けて以下があります。

- 種

- 容器

- 培地

- 液体肥料

①種

まず、どんな野菜やハーブを育てたいかを決めましょう。

水耕栽培に向いている種はたくさんありますが、初心者さんにはリーフレタスやベビーリーフ、ハーブなどがおすすめです。

育てたい種が決まったら、新鮮で発芽率の高い種を選びましょう。

種袋に発芽率や有効期限が記載されているので、確認してください。

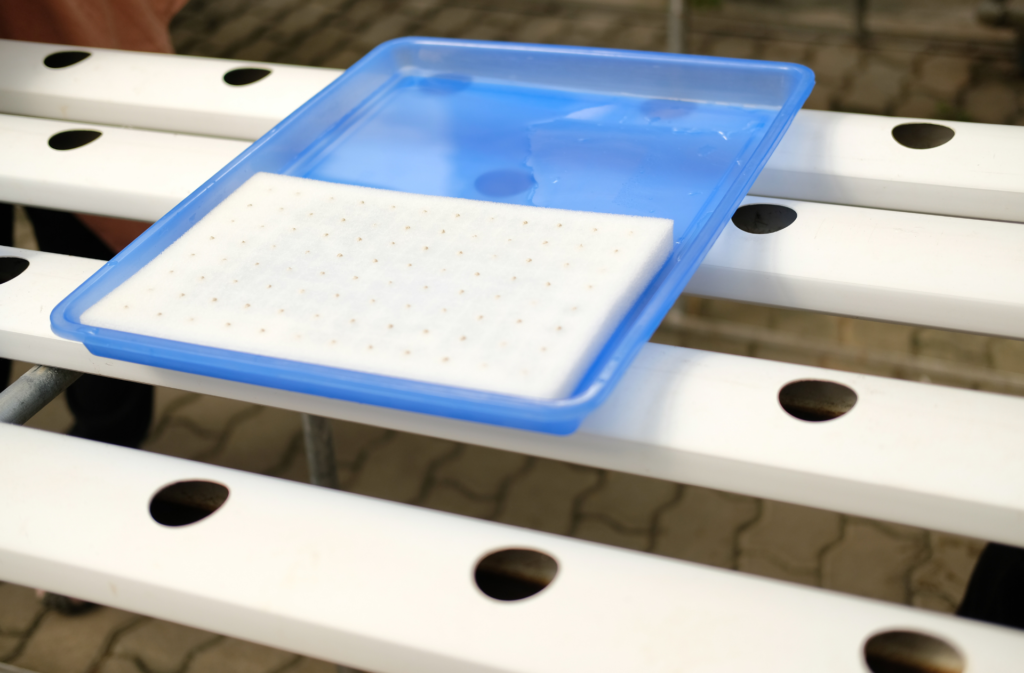

②容器

水耕栽培の容器は、種の種類や育てる量によって選びましょう。

ペットボトルや、トレーなどの空き容器を再利用することもできますが、専用の容器を使うとより簡単に育てられます。

容器を選ぶ際は、液肥が漏れないこと、光を遮断できること、深さがあることなどを考慮しましょう。

③培地

培地とは、種が根を張るための土台となるものです。

水耕栽培では、スポンジやロックウール、ハイドロボールなどがよく使われます。

スポンジは安価で手軽に入手できますが、ロックウールは保水性・通気性に優れています。

ハイドロボールは再利用できますが、初期費用がかかります。

それぞれの培地の特徴を理解し、自分に合ったものを選びましょう。

④液体肥料

液体肥料は、植物が成長するために必要な栄養を水に溶かしたものです。

水耕栽培では、専用の液体肥料を使用します。

液体肥料には、成分や濃度、種類など様々なものがあります。

種の種類や成長段階に合わせて適切な液体肥料を選びましょう。

その他道具

その他にも、ピンセット、スポイト、温度計、pH計やEC計などがあると便利です。

ピンセットは小さな種を扱う際に、スポイトは液肥や水を少量ずつ与える際に役立ちます。

温度計は水温を管理するために、pH計は液肥のpHを調整するために使用します。

EC計は肥料濃度を測るのに便利です。

これらの道具は、必ずしも全て揃える必要はありません。

必要に応じて少しずつ買い足していきましょう。

水耕栽培の種まき手順

水耕栽培の種まきは、いくつかのステップを踏むことで成功率を高めることができます。

ここでは、一般的な種まきの手順を解説します。

- 種の準備

- 培地の準備

- 種まき

- 発芽

①種の準備

まず、種を準備します。

袋に入っている種の場合は、有効期限を確認しましょう。

古い種は発芽率が低下している可能性があります。

また、種の種類によっては、水に浸したり、冷蔵庫で一定期間冷やしたりする催芽という作業が必要な場合があります。

種の袋や説明書を確認し、適切な準備を行いましょう。

②培地の準備

次に、培地を準備します。

スポンジやロックウールを使用する場合は、水でよく洗い、清潔な状態にしましょう。

ハイドロボールを使用する場合は、煮沸消毒するとより安心です。

培地を容器にセットし、水を含ませておきます。

③種まき

いよいよ種まきです。

ピンセットなどを使って、種を培地にまきます。

種の種類によって、まき方や間隔、深さが異なりますので、種の袋や説明書をよく確認しましょう。

小さな種は、湿らせた綿棒や爪楊枝を使うと扱いやすいです。

種をまき終わったら、霧吹きなどで軽く水を与えます。

④発芽

種をまいた後は、発芽を待ちます。

乾燥を防ぐために、適度に水を与え、ラップなどをかけて保湿するのも有効です。

発芽に必要な温度や湿度は、種の種類によって異なります。

一般的には、種のパッケージ裏に記載されていることが多いです。よく確認しましょう。

温度変化が少ないと発芽率が上がります。

温度の安定している場所で発芽させましょう。

また、発芽に光を必要とする種と必要ない種で、以下の二種類があります。

- 好光性種子

- 嫌光性種子

これらも種のパッケージ裏に書いてあることが多いので確認しましょう。

好光性種子(こうこうせいしゅし):発芽する際に光を必要とする植物の種子です。光発芽種子(ひかりはつがしゅし)とも呼ばれます。

たとえば、レタス、シソ、シュンギク、ミツバなどの種です。

ただし、直射日光は避け、明るい場所に置くようにしましょう。

嫌光性種子(けんこうせいしゅし):発芽に光を必要としない植物の種です。光が少なく暗い場所の方が発芽率が高く、暗発芽種子とも呼ばれます。

たとえば、トマト スイカ メロンなどの種です。

⑤発芽後の管理

発芽したら、液体肥料を与え始めます。

最初は薄い濃度の液体肥料を与え、徐々に濃度を上げていきましょう。

また、水はこまめに交換し、清潔な状態を保ちます。

間引きも必要に応じて行い、風通しを良くしましょう。

水耕栽培でよくある失敗と対策

水耕栽培は比較的簡単に始められますが、いくつか注意すべき点があります。

ここでは、水耕栽培でよくある失敗とその対策について解説します。

- 種が発芽しない

- 発芽しても育たない

- その他

①種が発芽しない

原因

- 種子の鮮度:古い種子や保存状態が悪い種子は発芽率が低下します。

- 温度:発芽に適した温度範囲でないと発芽しません。

- 水分:種子が乾燥していると発芽しません。

- 光:種子によっては発芽に光が必要なものと、暗い場所を好むものがあります。

対策

- 新しい種子を選び、有効期限を確認する。

- 種子に合った温度環境を整える(一般的には20〜25℃が適温)。

- 種子が常に湿っている状態を保つ。

- 種子の種類に合わせて光の量を調整する。

②発芽しても育たない

原因

- 液体肥料:液体肥料の濃度が濃すぎたり、薄すぎたりすると、植物がうまく育ちません。

- 水質:水が汚れていたり、pHが適切でないと、植物が病気になったり、根腐れを起こしたりすることがあります。

- 光量:光量が不足すると、植物が徒長(間延び)したり、葉の色が悪くなったりします。

- 病害虫:アブラムシやハダニなどの害虫が発生したり、病気にかかったりすると、植物が弱ってしまいます。

対策

- 液体肥料は適切な濃度に希釈して使用する。

- 水はこまめに交換し、清潔な状態を保つ。

- 水耕栽培用のpH調整剤でpHを適切な範囲に保つ(一般的にはpH5.5〜6.5が最適)。

- 植物の種類に合わせて十分な光量を確保する。

- 害虫を見つけたら早めに駆除し、病気にかかった部分は取り除く。

③その他

- 藻の発生:容器や培地に藻が発生すると、植物の成長を妨げることがあります。

- 対策:容器を遮光したり、こまめに清掃したりする。

- 根腐れ:根が腐ってしまうと、植物は枯れてしまいます。

- 対策:水を清潔に保ち、通気性を確保する。

- 徒長:光量が不足すると、植物が間延びしてしまいます。

- 対策:十分な光量を確保する。

水耕栽培におすすめの種

水耕栽培は、さまざまな種類の植物を育てることができます。

ここでは、初心者でも育てやすいおすすめの種と、それぞれの特徴をご紹介します。

- リーフレタス

- ベビーリーフ

- ハーブ

- ミニトマト

①リーフレタス

リーフレタスは、初心者でも育てやすい代表的な野菜です。

成長が早く、種まきから収穫まで約1ヶ月と短期間で楽しめます。

葉が柔らかく、サラダやサンドイッチに最適です。

種類も豊富で、フリルレタスやオークリーフレタスなど、さまざまな葉形や色の品種があります。

②ベビーリーフ

ベビーリーフは、葉が小さく、柔らかいのが特徴です。

サラダやスープ、付け合わせなど、さまざまな料理に彩りを添えてくれます。

種まきから収穫まで約2週間と、さらに短期間で収穫できるのも魅力です。

ミックスされた種も販売されており、手軽に豊富な種類のベビーリーフを育てることができます。

③ハーブ

ハーブは、香りや風味を楽しむことができます。

バジルやミント、パセリなどが人気です。

料理やお茶、アロマテラピーなど、さまざまな用途で活用できます。

種から育てるのはもちろん、挿し芽で増やすことも可能です。

③ミニトマト

ミニトマトは、葉物野菜やハーブと比べると難易度は上がりますが、水耕栽培でも人気です。

種から育てることもできますが、苗から育てるのが一般的です。

支柱が必要になりますが、収穫量も多く、長く楽しめます。

④その他

- 水菜:シャキシャキとした食感が特徴で、サラダや鍋に最適です。

- 小松菜:栄養価が高く、炒め物やおひたしなど、さまざまな料理に使えます。

- 春菊:独特の香りが特徴で、鍋や和え物に最適です。

6. 水耕栽培の種まきに関するQ&A

水耕栽培の種まきについて、よくある質問とその回答をまとめました。

Q1. 種まきの時期は?

A. 水耕栽培の種まき時期は、基本的には一年中可能です。

ただし、種の種類によって発芽に適した温度がありますので、種の袋や説明書をよく確認しましょう。

一般的には、春や秋が種まきに適した季節とされています。

Q2. どんな容器で育てられる?

A. 水耕栽培の容器は、ペットボトルや空き容器、プランターなど、さまざまなものが利用できます。

専用の容器も販売されています。

容器を選ぶ際は、液肥が漏れないこと、光を遮断できること、深さがあることなどを考慮しましょう。

Q3. 液体肥料は必要?

A. 水耕栽培では、液体肥料は必須です。

液体肥料は、植物が成長するために必要な栄養を水に溶かしたものです。

水耕栽培では、土壌から栄養を吸収することができないため、液体肥料で栄養を補給する必要があります。

Q4. どのくらいの頻度で水換えする?

A. 水換えの頻度は、容器の大きさや植物の種類、季節などによって異なります。

一般的には、夏は1〜2日に1回、冬は3〜4日に1回程度が目安です。

水換えの際は、古い液肥を捨て、新しい液肥を与えましょう。

Q5. 注意すべき病害虫は?

A. 水耕栽培で注意すべき病害虫は、アブラムシやハダニ、根腐れ病などがあります。

アブラムシやハダニは、葉の裏や茎に発生しやすく、植物の汁を吸って成長を阻害します。

根腐れ病は、水質が悪化したり、通気性が悪いと発生しやすく、根が腐ってしまいます。

これらの病害虫が発生した場合は、早めに駆除し、適切な対策を行いましょう。

まとめ

この記事では、水耕栽培の種まきについて、基礎知識から実践まで詳しく解説しました。

種の選び方から始まり、容器や培地の準備、種まきの手順、発芽後の管理、そしてよくある失敗と対策まで、水耕栽培の種まきに必要な情報を網羅しました。

この記事を読んだあなたは、きっと水耕栽培の種まきに自信を持って挑戦できるはずです。

種から育てる喜び、成長を観察する楽しみ、そして収穫の達成感は、水耕栽培ならではの魅力です。

ぜひ、この記事を参考に、あなただけの水耕栽培を始めてみましょう。

コメント