ある日ふと見ると、緑色の藻が繁殖していて、がっかりした経験はありませんか?

水耕栽培において、藻の発生は避けて通れない、ある意味「お約束」とも言える現象。

藻は見た目を損ねるだけでなく、植物の生育に必要な養分を横取りしたり、根の呼吸を妨げたりと、様々な悪影響を及ぼします。

この記事では、水耕栽培につきものの藻について、

までを徹底的に解説いたします。

この記事を読めば、藻の悩みを解消し、より快適な水耕栽培ライフを送ることができるでしょう。

藻が発生する原因

水耕栽培において藻の発生は、ある意味必然と言えます。

藻は植物プランクトンの一種であり、光合成を行うことで増殖します。

つまり、光、水、そして栄養があれば、どこでも発生する可能性があるのです。

水耕栽培はまさにこれらの条件が揃った環境であるため、藻にとって非常に都合の良い環境と言えます。

具体的に、藻が発生する主な原因は以下のとおりです。

上記の様々な要因が絡み合って藻は発生します。

これらの原因を意識することで、藻の発生を未然に防ぎ、健康な植物を育てることができるでしょう。

補足:上記以外にも、水耕栽培キットの循環システムが不十分な場合、水流が滞留する箇所で藻が繁殖しやすくなります。

また、周囲の湿度が高い場合も、藻の発生を助長する可能性があります。

原因①:光

藻は植物と同じように光合成を行い、エネルギーを得て成長します。

そのため、光が当たる環境では藻が繁殖しやすくなります。

特に、透明な容器を使用している場合や、直射日光が当たる場所に水耕栽培キットを設置している場合は、藻の発生リスクが高まります。

光の強さだけでなく、照射時間も藻の発生に影響します。

原因②:栄養

水耕栽培では、植物の成長に必要な栄養素を溶かした培養液を使用します。

この培養液に含まれる窒素、リン、カリウムなどの栄養素は、藻にとっても格好の栄養源となります。

特に、培養液の交換頻度が低い場合や、肥料の濃度が高い場合は、藻が繁殖しやすくなります。

原因③:水温

水温が高いほど、藻の増殖速度は速まります。

特に、夏場など水温が上昇しやすい時期は、藻の発生に注意が必要です。

水温が高い状態が続くと、藻が大量発生し、植物の生育に悪影響を及ぼす可能性が高まります。

原因④:水質

水のpH(ペーハー)も藻の発生に影響を与えます。

一般的に、アルカリ性の水質は藻の繁殖を促進すると言われています。

また、水中のミネラルバランスなども藻の発生に影響する可能性があります。

原因⑤:容器

透明な容器は光を通しやすく、藻が発生しやすい環境を作ります。

逆に、遮光性の高い容器を使用することで、藻の発生を抑制することができます。

また、容器の形状や材質も藻の付着しやすさに影響する場合があります。

原因⑥:空気中の藻の胞子

空気中には微細な藻の胞子が浮遊しており、これが水面に付着することで藻が発生する原因となります。

特に、風通しの悪い場所や、湿気の多い場所では、空気中の藻の胞子が多く、藻が発生しやすいと言われています。

藻の発生による影響(デメリット)

水耕栽培において藻が発生すると、見た目の悪化だけでなく、植物の生育に様々な悪影響を及ぼします。

藻は、光合成を行うことで増殖するため、植物と栄養分や光を奪い合う競合相手となります。

具体的に、藻の発生による主なデメリットは以下のとおりです。

藻の発生は、様々なデメリットをもたらします。

これらのデメリットを理解することで、藻対策の重要性を認識し、適切な対策を講じることが大切です。

影響養①:液の栄養不足

藻は植物と同じように、水中の栄養素を吸収して成長します。

そのため、藻が大量に発生すると、植物が吸収するはずだった養分が藻に奪われてしまい、植物は栄養不足に陥る可能性があります。

特に、窒素、リン、カリウムなどの主要な栄養素が不足すると、植物の生育が著しく阻害されることがあります。

影響②:根の呼吸阻害

藻が根に付着すると、根の表面を覆ってしまい、根が酸素を吸収するのを阻害します。

植物の根は呼吸によってエネルギーを生成するため、酸素不足は根の機能を低下させ、植物全体の生育不良につながります。

特に、根が細く繊細な植物や、水に弱い植物は、藻の付着による影響を受けやすいと言われています。

影響③:病気の発生

藻が繁殖することで、水中の微生物バランスが崩れ、病原菌やカビなどの有害な微生物が増殖しやすくなることがあります。

特に、藻が分解される際に放出される有機物は、病原菌の栄養源となり、病気の発生を助長する可能性があります。

影響④:見た目の悪化

培養液が緑色に変色したり、容器や培地に藻が付着したりすると、見た目が悪くなり、水耕栽培の景観を損ねます。

特に、屋内で水耕栽培を行っている場合は、見た目の悪化は大きなデメリットとなります。

影響⑤:pHの変化

藻の光合成によって、培養液のpHが変動する可能性があります。

藻が光合成を行う際に二酸化炭素を吸収するため、培養液がアルカリ性に傾きやすくなります。

pHの急激な変化は、植物の栄養吸収に影響を与え、生育不良の原因となることがあります。

影響⑥:水質悪化

藻が大量に発生し、その後枯死・分解されると、水中に有機物が蓄積し、水質が悪化します。

水質悪化は、植物の根に悪影響を及ぼすだけでなく、悪臭の原因となることもあります。

藻の予防策

藻の発生には光、栄養、水温、水質、容器、そして空気中の胞子など、様々な要因が関与しています。

これらの原因を踏まえ、日頃から予防策を講じることで、藻の発生を大幅に抑えることが可能です。

ここでは、具体的な予防策をいくつかご紹介いたします。

これらの予防策を複合的に行うことで、藻の発生を大幅に抑えることができます。

特に、遮光と水温管理は非常に効果的な予防策となりますので、積極的に取り入れるようにしましょう。

予防策①:遮光

藻は光合成によって増殖するため、光を遮断することが最も効果的な予防策の一つです。

透明な容器を使用している場合は、黒いプラスチック容器や不透明なバケツなどの遮光性の高い容器に変更するか、容器をアルミホイルや遮光シートなどで覆うことで、光の透過を防ぎます。

予防策②:設置場所の工夫

直射日光が当たる場所を避け、日陰や屋内に水耕栽培キットを設置するようにしましょう。

どうしても日光が当たる場所に設置する場合は、遮光ネットやカーテンなどで日差しを遮る工夫をしましょう。

予防策③:水温管理

高水温は藻の増殖を促進するため、水温管理も重要です。

夏場など水温が上昇しやすい時期は、冷却ファンを使用して水温の上昇を抑えましょう。

また、水耕栽培キットの周囲の風通しを良くすることで、水温の上昇を抑える効果があります。

予防策④:換気

風通しを良くすることで、湿度を下げ、空気中の藻の胞子の繁殖を抑える効果があります。

予防策⑤:定期的な培養液の交換

培養液は、時間が経つにつれて栄養バランスが崩れたり、不純物が蓄積したりするため、定期的に交換することが大切です。

交換頻度は、植物の種類や生育状況、培養液の種類などによって異なりますが、一般的には1〜2週間に1回程度が目安となります。

予防策⑥:容器の清掃

定期的に容器を清掃し、藻の付着を防ぎます。

清掃時には、柔らかいスポンジやブラシなどを使用し、容器を傷つけないように注意しましょう。

藻の除去方法

どんなに予防策を講じていても、環境によっては藻が発生してしまうことがあります。

そのような場合でも、適切な方法で除去することで、植物への影響を最小限に抑えることができます。

ここでは、具体的な藻の除去方法をいくつかご紹介いたします。

除去方法①:物理的な除去

藻の量が少ない場合や、容器の表面などに付着している場合は、物理的に除去する方法が有効です。

柔らかいスポンジやブラシなどを使用して、容器や培地に付着した藻をこすり落とします。

この際、植物の根を傷つけないように注意が必要です。

細かい部分に付着した藻は、ピンセットや綿棒などを使って丁寧に除去します。

除去方法②:培養液の全交換

培養液全体に藻が繁殖している場合は、培養液を全て交換するのが最も効果的な方法です。

培養液を交換する際には、容器もきれいに清掃しましょう。

藻を完全に除去し、新しい培養液で水耕栽培を再開します。

除去方法③:クエン酸の使用

クエン酸は、水質を酸性に傾けることで、藻の繁殖を抑制する効果があります。

培養液にクエン酸を少量添加し、pHを調整します。

pHは、植物の種類によって適切な範囲が異なるため、事前に確認しておきましょう。

注意点:pHの急激な変化は植物にストレスを与える可能性があるため、pHを測定しながら徐々に調整するようにしましょう。

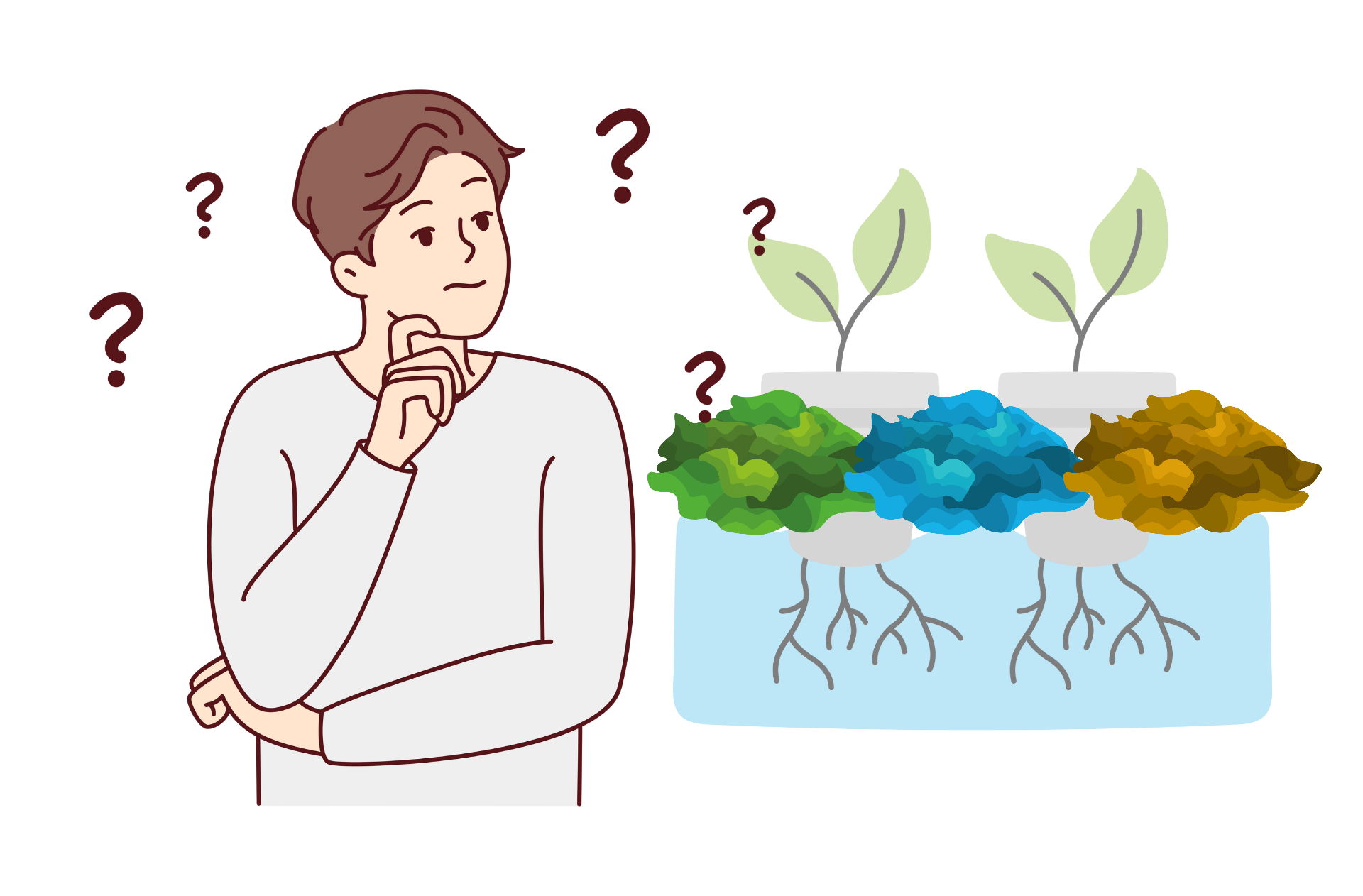

藻の種類と特徴

水耕栽培で発生する藻は、大きく分けていくつかの種類に分類されます。

それぞれの種類によって特徴や発生しやすい環境、対策方法などが異なるため、種類を特定することは効果的な対策を講じる上で非常に重要です。

ここでは、水耕栽培でよく見られる代表的な藻の種類とその特徴について解説いたします。

- 緑藻(りょくそう)

- 藍藻(らんそう)

- 珪藻(けいそう)

上記以外にも、紅藻(こうそう)など、他の種類の藻が発生することもありますが、水耕栽培では比較的まれです。

藻の種類①:緑藻(りょくそう)

緑藻は、その名の通り緑色をした藻で、水耕栽培で最もよく見られる種類の一つです。

葉緑素を持ち、光合成によって増殖します。

特徴:鮮やかな緑色をしており、水槽や容器の壁面、培地などに付着します。

糸状や膜状、粉状など、様々な形状で現れます。

発生しやすい環境:光が強く、栄養豊富な環境で発生しやすいです。

対策:遮光や培養液の交換、物理的な除去などが有効です。

藻の種類②:藍藻(らんそう)

藍藻は、青緑色をした藻で、シアノバクテリアとも呼ばれます。

細菌に近い原始的な生物です。

特徴:青緑色をしており、水面に油膜のように広がったり、水中に浮遊したりします。

特有の臭い(カビ臭や土臭など)を発することがあります。

発生しやすい環境:窒素やリンなどの栄養分が豊富で、水温が高い環境で発生しやすいです。

対策:藍藻の中には毒素を産生するものもあるため、大量発生した場合は注意が必要です。

遮光、培養液の交換、抗菌剤の使用などが有効です。

藻の種類③:珪藻(けいそう)

珪藻は、黄褐色または茶褐色をした藻で、細胞壁に二酸化ケイ素を含むのが特徴です。

特徴:黄褐色または茶褐色をしており、容器の壁面などに付着します。

表面がざらざらしていることが多いです。

発生しやすい環境:シリカ(二酸化ケイ素)が豊富な環境で発生しやすいです。

対策:物理的な除去や培養液の交換などが有効です。

藻の種類の特定方法

藻の種類を特定するには、以下の方法が役立ちます。

色と形状:藻の色や形状を観察することで、ある程度の種類を特定することができます。

臭い:藻特有の臭い(カビ臭、土臭など)を手がかりに種類を特定できる場合があります。

顕微鏡観察:必要に応じて、顕微鏡で藻を観察することで、より正確に種類を特定することができます。

複数の種類の藻が同時に発生している場合もあります。

まとめ

水耕栽培における藻対策は、完全にゼロにするのではなく、発生を抑えて植物の生育に影響が出ないようにコントロールすることが大切です。

以下の点を意識して、藻と上手く付き合いながら水耕栽培を楽しみましょう。

- 完全除去は難しいと理解:藻は光と栄養があれば発生するため、完全に防ぐのは困難です。

- 予防が最重要:遮光、水温管理、定期的な培養液交換、容器の清掃などを徹底しましょう。

- 発生しても慌てない:適切に対処すれば問題ありません。早期発見・早期対応を心がけましょう。

- 継続的な観察を:水耕栽培キットの状態をよく観察し、藻の発生兆候がないか確認しましょう。

- 藻を「指標」として捉える:適度な藻は培養液の栄養バランスの指標となる場合もあります。

- 水耕栽培を楽しむ:藻対策に神経質になりすぎず、水耕栽培そのものを楽しみましょう。

藻対策は水耕栽培の一部です。

適切な知識と対策でコントロールできますので、安心して水耕栽培を楽しみましょう。

この記事が皆様のお役に立てれば幸いです。

コメント